Endkundinnen und -Kunden als auch Investoren stellen wachsende Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Energieproduktion. Auch der Gesetzgeber fördert und fordert eine Strom- und Wärmeversorgung, welche mit den gesteckten Klimazielen vereinbar ist. Heute umfasst der Markt ein breites Spektrum an Technologien, welche die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, von der Energieerzeugung bis hin zur -Speicherung. Die neuen Technologien begünstigen dabei die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung.

Zudem beobachten wir gerade in der Photovoltaik, wie auch bei der Windkraft und bei Batteriespeichern beträchtliche Preissenkungen.

Die sinkenden Preise ermöglichen es erstmals in der Geschichte der Energieversorung, das Energietrilemma – also das Abwägen zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten sowie der Gewährleistung der Versorgungssicherheit – mittels neuer Strukturen zu lösen.

Dabei dreht sich nicht alles um die Frage, wie Strom, Wärme und Kälte künftig hergestellt und gespeichert werden, sondern ebenso um das Wo. Insbesondere bei der Versorgung mit regenerativer Energie führt die eine Frage nämlich zur anderen. Warum das so ist? Weil Solartechnologie, Wind, Biomasse und Geothermie für die Nutzung auf lokaler Ebene prädestiniert sind.

Folgen der dezentralen Energieversorgung

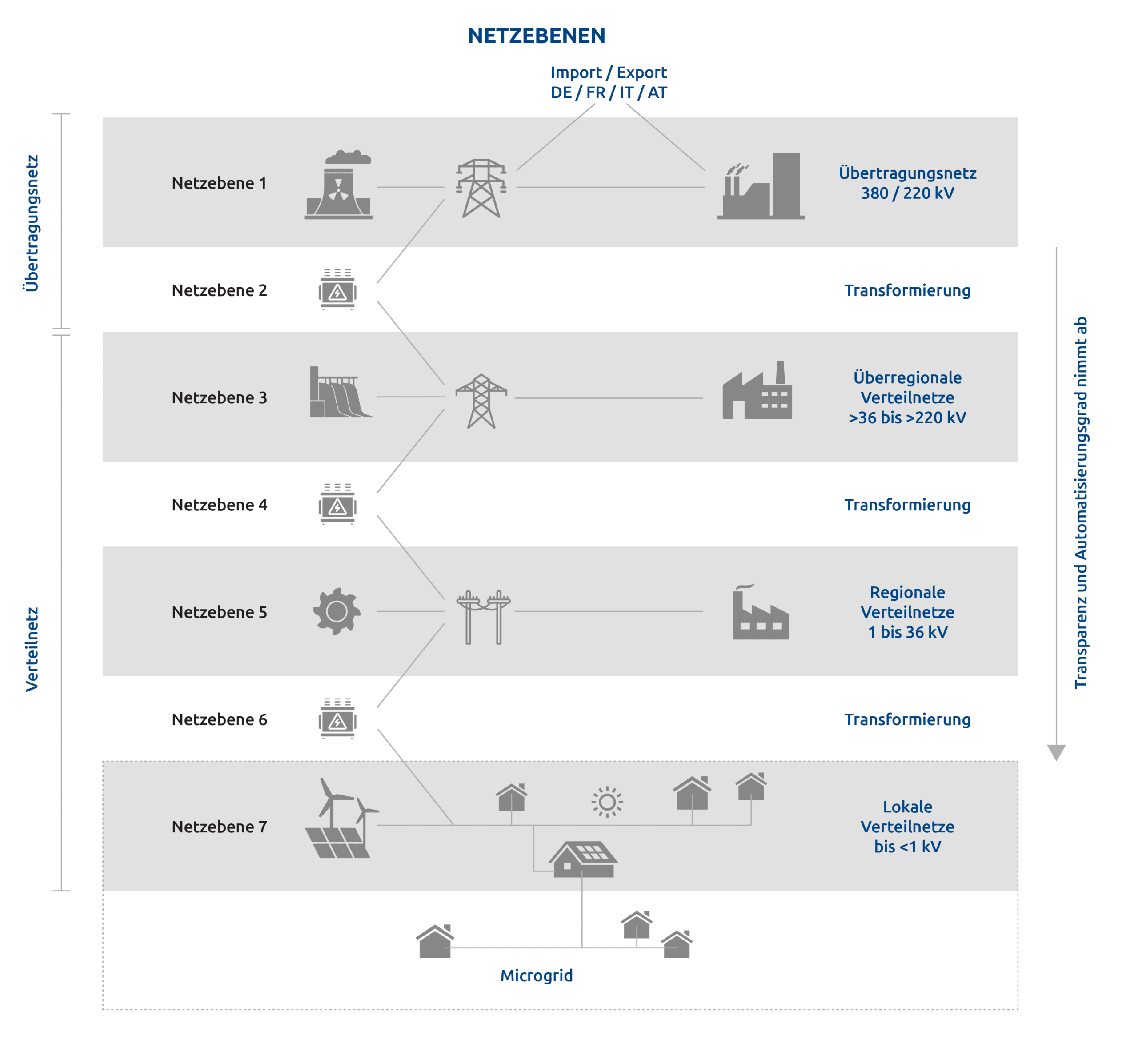

Denkt man an klassische Energieversorgung, hat man oft das Bild einer Industrieanlage und weitreichender Starkstromleitungen vor Augen. Im Gegensatz dazu, kommen bei der dezentralen Energieversorgung kleine Anlagen in unmittelbarer Nähe zu Verbrauchern zum Einsatz. Dadurch entstehen neue Anforderungen an Netzbetrieb, Energiemanagement und Schutztechnik. Dezentrale Anlagen speisen ihren Ertrag mal in ein öffentliches Netz ein, mal dienen sie der eigenen Versorgung oder sie funktionieren im sogenannten Inselnetz. Entscheidend bei der Nutzung der Begrifflichkeit ist meist die Netzebene.

Was bedeuten die Netzebenen?

Zu den Erzeugern gehören Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen (WKK) für die Strom- und Wärmeproduktion ebenso, wie Stromerzeugung durch Photovoltaik oder kleinere Windenergieanlagen.

Ein Erzeuger kann Einzugsgebiete verschiedener Grössen – beispielsweise regional oder kommunal – versorgen. Eine PV-Anlage wiederum kann für ein Nachbargebäude als auch für ein ganzes Areal produzieren.

Die Vorteile der dezentralen Versorgung liegen generell bei der effizienteren Nutzung sogenannter Primärenergie. Darunter fällt der Energiegehalt, der in natürlich genutzten Quellen zur Verfügung steht. Sinnvollerweise wird dieser Effekt verstärkt durch Bemühungen, den Energieverbrauch zu senken, um damit etwa CO2-Emissionen und auch Kosten einzudämmen.

Dezentrale Energieerzeugung erfordert eine Transformation von bestehenden, zentralen Systemen, hin zu einer verbrauchernahen Energieproduktion durch neue Akteure, mit neuen Geschäftsmodellen sowie innovativen technischen Strukturen.

Kommt der Energieversorger der Zukunft von nebenan?

Wer in die genannten Anlagen investiert, ist nicht an die üblichen Betriebsstrukturen gebunden, sondern kann grundsätzlich flexibler handeln. Grundsätzlich steht es jeder und jedem offen, sich finanziell zu beteiligen. Schliesslich ist das projektbezogene Investitionsvolumen geringer, als dies bei Einspeisern übergeordneter Ebenen der Fall ist. Als Investoren und Betreiber kommen folglich nicht nur Energieversorger in Frage, auch Energieabnehmer oder Contractors sind denkbar. Letztere übernehmen als Energiedienstleister in der Regel auch die Umsetzung von Energieeinsparmassnahmen. Sie sind zuständig für die Planung, Finanzierung, Umbau, Betrieb und Wartung sowie für die Instandhaltung der neuen Anlagen, bis hin zum Energiemanagement. Der Charakter lokaler Anlagen sorgt für eine Art Demokratisierung in der Energieversorgung.

Energieautarkes Wohnen «Am Aawasser»

Ein Beispiel ist die Siedlung «Am Aawasser» in Buochs. Sie wird nicht nur durch eine PV-Anlage, sondern durch ein eigenes Kleinwasserkraftwerk mit Strom versorgt. Im Jahresschnitt produziert die Siedlung 70 Prozent mehr Strom als sie verbraucht. Betreiber ist ein Contractor.

Die Liberalisierung des Strommarkts kommt somit in alternativer Form auf uns zu. Gerade die virtuellen Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) begünstigen, dass sich Konsumenten auf lokaler Ebene – nicht nur unter dem gleichen Dach – das ganze Jahr hindurch mit Strom versorgen können.

Der Aspekt der hundertprozentigen Versorgungssicherheit darf gerade in den kälteren Monaten nicht ausser Acht gelassen werden. Eine solche Ausfallversicherung könnte mittels neuer Tarifsysteme für Hausanschlüsse berücksichtigt werden. Dennoch stehen Netzbetreiber vor einem Interessenkonflikt. Sollen sie die Umsetzung lokaler Geschäftsmodelle begünstigen, wobei Energieproduzenten und Contractors profitieren? Oder sollen sie alles unternehmen, um die Refinanzierung des eigenen Netzes sicherzustellen?

Mehr Arbeitsplätze im ländlichen Raum

Die potenzielle Vielfalt neuer Akteure bedeutet auch eine Chance zur lokalen Wertschöpfung. So entstehen neue Entwicklungspotenziale, von denen insbesondere auch der ländliche Raum profitiert.

Die Windindustrie in Deutschland schafft beispielsweise viele Arbeitsplätze. Im Jahr 2016 war eine Rekordzahl von 164‘500 Menschen in der Windbranche beschäftigt. Davon 29‘800 Menschen im Bereich Offshore- und 134‘700 Menschen im Bereich Onshore-Windenergie. Auf dem Land sind grundsätzlich doppelt so viele Personen in der regenerativen Stromerzeugung tätig, wie in der Stadt. Damit könnte die dezentrale Energieversorgung gewissermassen der Landflucht entgegenwirken – zumindest ein wenig.

Der Blick nach Deutschland zeigt, dass traditionelle Energieversorger nur gering an der Produktion regenerativen Stroms beteiligt sind. Ihr Anteil an der Produktion im Jahr 2019 betrug lediglich sechs Prozent. Bei den Investitionen in dezentrale Anlagen dominieren private Haushalte, Landwirtschaftsbetriebe, Bürgerenergiegenossenschaften und institutionelle Kapitalanleger.

Potenzielle Reduktion der Auslandabhängigkeit

Ein willkommener Effekt der dezentralen Energieversorgung ist auch die Senkung politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeit. In der Schweiz wird der Gesamtenergieverbrauch zu grossen Teilen mittels Erdölprodukte, Erdgas und Kernbrennstoffen gedeckt. Die meiste Energie in Form von Strom wird grundsätzlich im Inland produziert. Für die Stromproduktion im Inland werden fast ausschliesslich Kernbrennstoffe importiert. Der in der Schweiz verwendete Strommix gilt generell als CO2-arm. Betrachtet man hingegen den Gesamtenergieverbrauch, so werden nahezu drei Viertel mittels Erdölbrennstoffen, Erdöltreibstoffen, Gas und weiteren Energieträgern gedeckt. Es wird also Primärenergie verwendet, auf welche ein grosser Anteil des Ausstosses an Treibhausgasen zurückgeht. Der Löwenanteil dieser Energieträger wird importiert, wobei laut der Schweizerischen Energie-Stiftung SES zehn Milliarden Franken pro Jahr ins Ausland abfliessen. Bei der Deckung des Energiebedarfs entstehen Abhängigkeiten von Rohöl-Exporteuren wie Nigeria, Libyen oder Kasachstan.

Das detaillierte Energieflussdiagramm der Schweiz zeigt auf, wie wir unseren Energiebedarf, ausgedrückt in Terrajoule (TJ), decken. Lediglich während der Pandemie verzeichneten die fossilen Treibstoffe einen Rückgang: Der Benzinverbrauch ging um 11,4 Prozent zurück, der Dieselverbrauch um 5,2 Prozent und die Menge des verwendeten Flugtreibstoffs um 62,2 Prozent.

Welche Arten von dezentralen Versorgungsstrukturen gibt es?

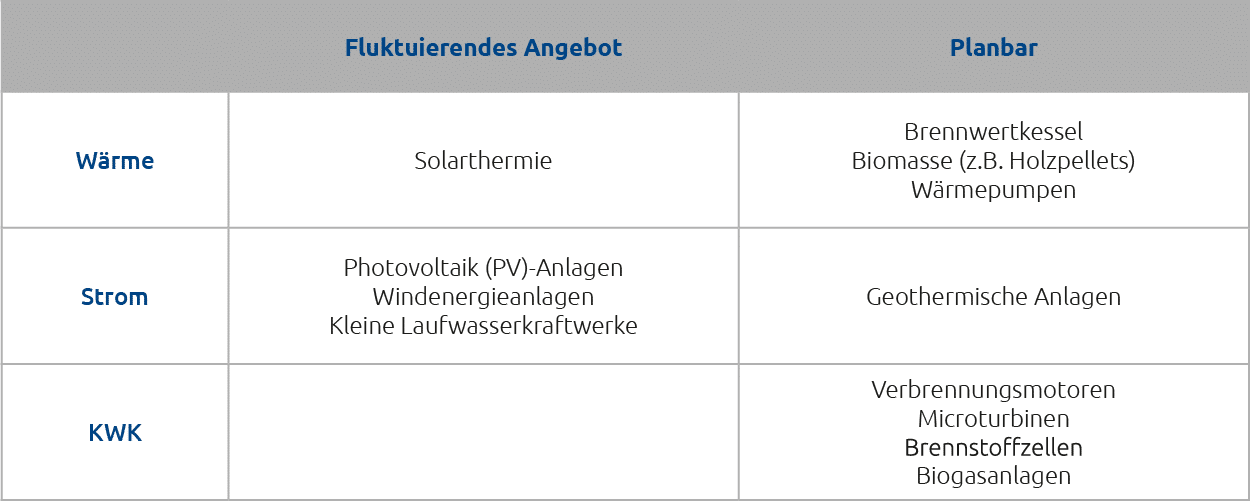

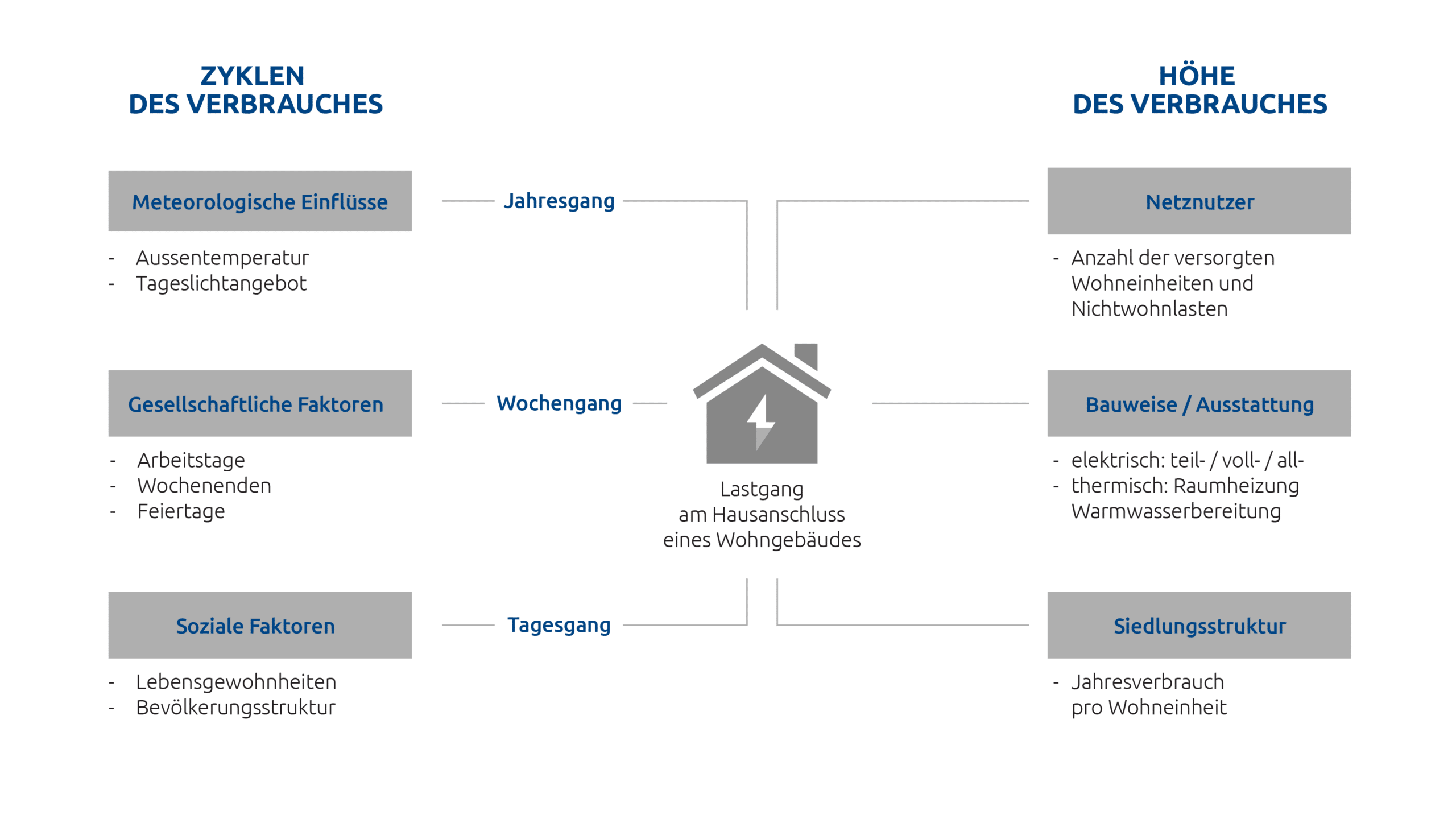

Weil dezentrale Versorgungssysteme zur Versorgung verschiedener Abnehmer – vom Einfamilienhaus bis zu einer ganzen Stadt – eingesetzt werden können, sehen die Versorgungsstrukturen unterschiedlich aus. Welche Versorger sich wie und wo für die Produktion eignen, ist mitunter abhängig vom Lastgang und der schwankenden Produktion.

Um Schwankungen entgegenzuwirken, bieten sich Energiespeicher und die Nutzung von Anlagen mit planbaren Produktionsvolumina an.

Das ergibt auch deswegen Sinn, weil der Lastgang je nach dem zu versorgenden Gebiet unterschiedlich ist. Der elektrische und thermische Energieverbrauch differiert je nach Abnehmer (Wohnungen, Gewerbe, Industrie).

Welche Begriffe muss man im Zusammenhang mit dezentraler Energieversorgung kennen?

Bilanzkreis

Ein Bilanzkreis fasst eine beliebige Zahl von Einspeise- und Entnahmestellen zusammen. Die für den Bilanzkreis zuständige Instanz sorgt anhand von Prognosen dafür, dass die Leistungsbilanz (innerhalb des Kreises) ausgeglichen ist. Abweichungen werden bei einer Unterspeisung durch den Betreiber des Übertragungsnetzes verrechnet.

Entscheidend sind grundsätzlich die Kosten, welche durch den Einsatz von Regelenergie entstehen. Wenn der Bilanzkreisverantwortliche auch für eine eigene Anlage zur dezentralen Energieversorgung zuständig ist, kann er diese nutzen, um die Abweichungen zu minimieren. Dies trägt zur Wirtschaftlichkeit des Versorgungssystems bei.

Die Betriebsführung ist komplex – insbesondere, wenn verschiedene Erzeuger-, Speicher- und Verbraucherstrukturen zum Einsatz kommen.

Virtuelle Kraftwerke

Ein virtuelles Kraftwerk fasst voneinander unabhängig produzierende Erzeuger zusammen. Gegen aussen wirken sie dank dieser Bündelung als Einheit. Für diesen Zweck setzt die Erzeugergesellschaft auf ein übergeordnetes System für das Energiemanagement. Dieses sorgt dann für Massnahmen wie die Lastabschaltung, Lastverschiebung oder die Ansteuerung von Speichern. Solche virtuellen Kraftwerke können in Zukunft einen Beitrag für Energiebereitstellung und -Handel leisten. Entscheidend für die Umsetzung sind insbesondere rechtliche Rahmenbedingungen – welche sich durch die Liberalisierung des Strommarktes grundlegend verändern könnten.

Mikro-Netze (Microgrids / Arealnetze)

Als Microgrids verstehen sich Netze, welche die abschliessende, dezentrale Energieversorgung sicherstellen können. Sie sind im Normalbetrieb durch definierte Schnittstellen mit dem konventionellen Netz verbunden. Die Betreiberschaft trägt für das Versorgungsgebiet eine ähnliche Verantwortung, wie klassische Energieversorgungsunternehmen. Um Totalausfällen und Nichtverfügbarkeit entgegenzuwirken, bleiben sie mit dem überlagerten Netz verbunden.

Umgekehrt können sich die Systeme vom überlagerten Netz zumindest vorübergehend abkoppeln und dabei die Selbstversorgung gewährleisten. Das setzt eine hochdynamische Regelfähigkeit, dezentrale Regelkonzepte sowie die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie voraus. Gleichzeitig können Systeme Überschüsse an Netzpartner verkaufen, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. Verschiedene Stromspeicher können dabei sicherstellen, dass Schutzsysteme ansprechen und Motoren «anspringen».

Beispiele für dezentrale Energiesysteme

Warum sollen Strom und Wärme in einem dezentralen Energiesystem gemeinsam betrachtet werden?

Stark vereinfacht können wir uns das Energiesystem in einem Dreieck verschiedener Energieformen denken:

- Elektrische Energie (Strom)

- Thermische Energie (Wärme)

- Chemische, beziehungsweise fossile Energie (Gas, Öl, Kohle)

Diese Energieformen können ineinander übergeführt werden. Bei der Analyse dieser Umwandlungspfade ergeben sich jedoch beträchtliche Unterschiede bezüglich des Wirkungsgrades. Die zentrale Frage ist also, wann, wo und in welcher Form die Energie zur Verfügung gestellt werden muss, damit der Heiz-, Mobilitäts- und Strombedarf abgedeckt werden kann. Zwei Technologien zeichnen sich durch besonders günstige Pfade aus:

- Durch die Elektrifizierung der individuellen Mobilität kann die eingesetzte Energiemenge massiv reduziert werden (um den Faktor 3)

- Durch den grossflächigen Einsatz von Wärmepumpen können drei Einheiten Wärme pro elektrisch eingesetzte Energieeinheit erzeugt werden (Coefficient of Performance, respektive COP 3).

Was aber ist nun «das» ideale System auf Haus-, Quartier-, Stadt- oder Landesebene? Und mit welchen Systemgrenzen und Optimierungskriterien soll eine Systemoptimierung vorgenommen werden? Die Auswahl und das Zusammenspiel (Stichwort Sektorkopplung) dieser Systemkomponenten sind keine trivialen Angelegenheiten. Denn es gilt, insbesondere auch die ökonomischen Aspekte und technologischen Entwicklungspotentiale zu berücksichtigen. Auch die CO2-Vermeidungspotentiale sind in den Abwägungen miteinzubeziehen. Eine isolierte Betrachtung einer Energieform wäre zwar einfacher, lässt aber nicht zu, dass das volle Potential ausgeschöpft wird.

Szenarien und Tools für die Auslegung von dezentralen Energiesystemen

In der Schweizer Forschungslandschaft wurden in den letzten Jahren insbesondere durch die Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCERs) Fortschritte erzielt. Seit 2022 ist deren Kontinuität innerhalb des sogenannten SWEET Programms sichergestellt.

Aus diesen Kompetenzzentren sind Tools und Methoden entstanden, die es erlauben, Systeme auf verschiedenen Ebenen zu modellieren und Szenarien zu entwickeln. So sollen zukünftige Energielandschaften abgebildet werden. Zudem helfen die Tools und Szenarien, Risiken bei Investitionsentscheidung besser bewerten zu können.

Folgende Projekte leisten dazu einen Beitrag:

- ReMaP: Renewable Management and Real-Time Control Plattform

- Nexus-e: Integrated Energy Systems Modelling Platform

- PATHFNDR: PATHways to an Efficient Future Energy System through Flexibility aND SectoR Coupling (ab Februar 2022)

Es bleibt festzuhalten, dass dezentrale Ansätze in allen relevanten Szenarien vorzufinden sind.

Welche Rolle spielen Netze, Kommunikationssysteme und IT?

Der Einsatz von dezentralen Erzeugungsanlagen beeinflusst den Betrieb und die langfristige Planung der elektrischen Energieversorgungsnetze. Die verbrauchsnahe Einspeisung wird zu Veränderungen des Lastflusses und zu Rückspeisungen in die übergelagerten Netze führen.

Während das Übertragungsnetz – in der Schweiz betrieben von Swissgrid – schon hochaufgelöst und in Echtzeit gemessen, überwacht und gesteuert wird, ist das elektrische Verteilnetz (Netzebene 7) praktisch nicht automatisiert. Das heisst, die Netze sind statisch ausgelegt und Lastflüsse sind nicht in Echtzeit einsehbar.

Schutzelemente sind zwar zu grossen Teilen automatisiert, jedoch gab es bis jetzt keine Anreize dafür, das Verteilnetz in hoher Granularität zu messen und zu steuern. Der Anspruch an Echtzeittransparenz wächst jedoch zum einen durch den grossflächigen Einsatz von neuen Energieerzeugungsanlagen, zum anderen durch die zunehmende Verbreitung von Elektromobilität und Wärmepumpen. Denn Spannungshaltung und Spannungsqualität müssen weiterhin gewährleistet werden können. Lokale Netzengpässe, Lastspitzen- sowie Blindleistungsüberschreitungen müssen vermieden werden, um einem extensiven Ausbau der Netzinfrastruktur vorzubeugen. Grundsätzlich trägt Informations- und Kommunikationstechnologie dazu bei, Lösungen für diese Herausforderungen umzusetzen.

Vorrangig selbst erzeugte Energie nutzen

Neben einer höheren Auflösung der Echtzeitdaten, muss die Bereitstellung, Analyse und Verarbeitung dieser Daten auf verschiedenen Ebenen erfolgen.

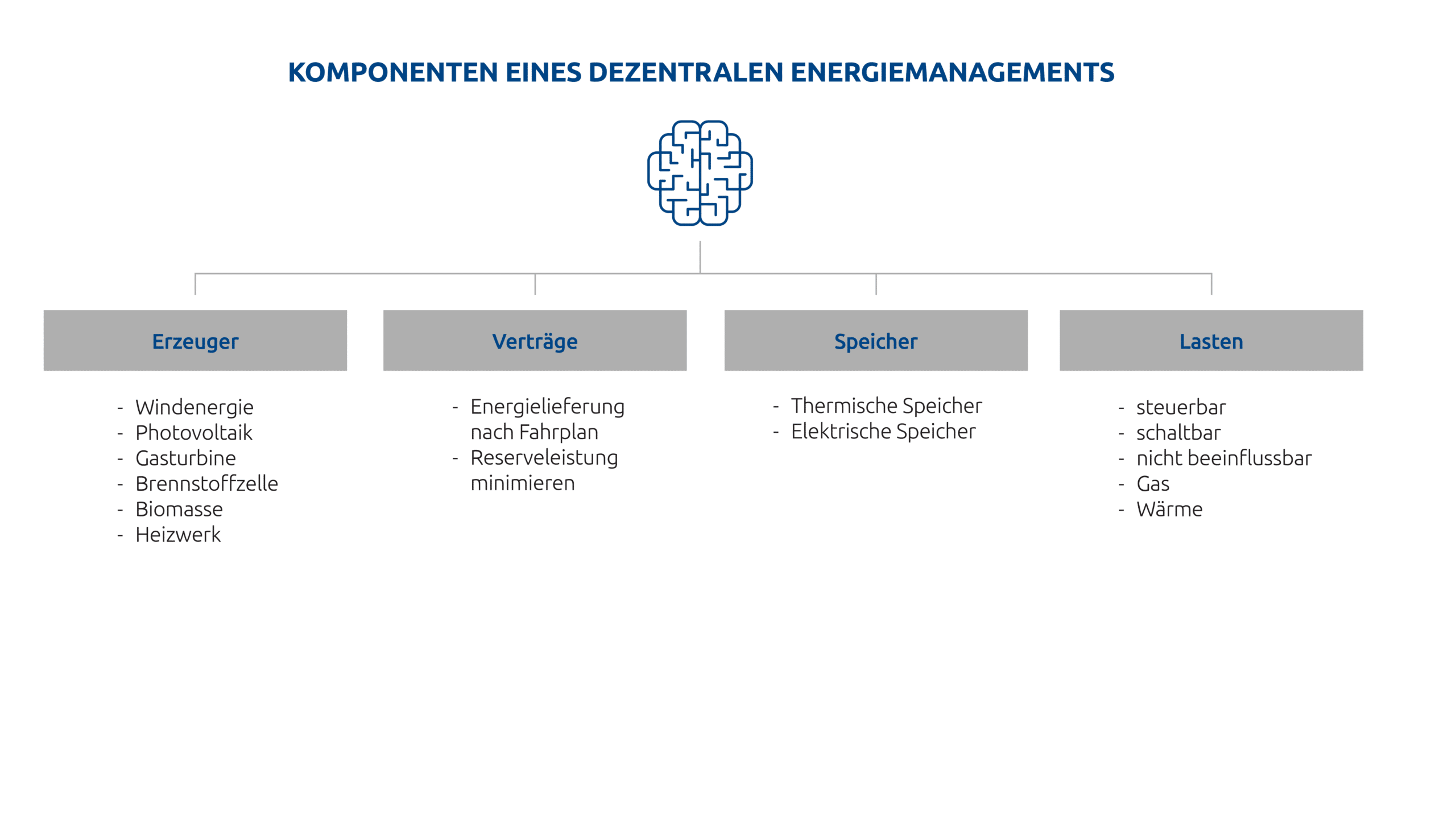

Hier kommt den Energiemanagementsystemen (EMS) eine entscheidende Bedeutung zu. EMS sind Anlagen, die eingebundene Verbraucher, Speicher und Erzeuger steuern. Sie stellen die systematische Beschaffung, Wandlung, Verteilung und Nutzung von Energie sicher. Durch die Koordination und Automation werden sowohl wirtschaftliche als auch nachhaltige Ziele verfolgt. So zielt die Optimierung beispielsweise darauf ab, einen möglichst hohen Eigenverbrauchsgrad zu erreichen. Innerhalb des gesteuerten Ökosystems wird dabei möglichst viel eigens produzierte Energie verbraucht oder Energie zu niedrigen Tarifen bezogen. EMS können somit technische, aber auch wirtschaftliche Probleme adressieren.

Dazu gehören auch die Optimierung von Lastflüssen an Knotenpunkten nach definierten Kriterien und der Einbezug sowie die Bereitstellung von Flexibilitäten. EMS können dabei zentral oder dezentral und in verschiedenen Komplexitätsausprägungen zur Verfügung stehen.

An der Stelle ein Hinweis: (Energiemanagement-)Systeme sind nicht zu verwechseln mit der Organisation des betrieblichen Energiemanagement nach der Norm DIN EN ISO 5000. Die Anlage kann aber zu deren Umsetzung (technische Steuerung, Monitoring) beitragen.

Besserer Datenaustausch erleichtert Lastensteuerung

Grundsätzlich kommt der Interoperabilität und den Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen und Akteuren eine Schlüsselrolle zu. Die Kernfrage lautet: Wie kommunizieren dezentrale Energiesysteme auf verschiedenen Ebenen untereinander und wie können deren Flexibilitäten genutzt werden? Welche Standards sollen dabei eine Rolle spielen? Und welche Anreizsysteme gibt es, um diese Entwicklung zu ermöglichen?

Der 2019 gegründete Verein SmartGridReady hat sich dieser Herausforderung verschrieben und ein Label für beteiligte, aktive Komponenten geschaffen. SG Ready schlägt ein Stufenmodell vor. Aktive Geräte sollen Flexibilität in der Abstufung von 1 bis 6 bereitstellen können. Stufe 1 reagiert dabei auf ein diskretes on/off Signal und Geräte der Stufe 6 können ihr Verhalten anhand eines Zeitprofils (beispielsweise anhand prognostizierter Werte) hochdynamisch steuern. Die Geräte können so in EMS eingebunden werden, womit die Steuerung von Lasten begünstigt wird.

Derzeit stehen wir am Anfang der Entwicklung. Zwar sind technische Systeme weitgehend verfügbar. Aber ein ineinandergreifendes, intelligentes System, basierend auf hochaufgelösten Daten und verbunden mit intelligenten, selbstoptimierenden Regelalgorithmen ist grösstenteils Zukunftsmusik. Klar ist heute, dass Netzinfrastruktur, Kommunikationstechnologie und IT wichtiger Enabler auf dem Weg zu dezentralen Energiesystemen sind. Unklar ist allerdings, welche Ansätze sich am Ende durchsetzen werden und mit welchen Geschäftsmodellen sich gegebenen Anreizsysteme ausnutzen lassen.

Wirtschaftlichkeit dezentraler Anlagen

Aus Investorensicht sind Anlagen dann wirtschaftlich, wenn die Einnahmen aus dem Energieverkauf laufende Kosten sowie den Kapitaldienst (Zins- und Tilgungskosten der Investition) decken können. Dies wird mit der statischen Wirtschaftlichkeitsrechnung ermittelt. Man unterscheidet zwischen:

- Kapitalgebundenen Kosten (über Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Zinsen)

- Verbrauchsgebundenen Kosten (unter Berücksichtigung der Energieträger)

- Betriebskosten (für Personal, Verwaltung etc.)

- Weiteren, übrigen oder betriebsfremden Aufwänden

Alternativ zur statischen Berechnung kommt auch die sogenannte Annuitätenmethode zum Einsatz. Damit wird der Faktor Zeit besser berücksichtigt. So kann sich beispielsweise die Liquidität und die Gewinnentwicklung je nach Zeitraum verschieden entwickeln.

Die Kapitalwertmethode oder die interne Zinsfuss-Methode berücksichtigt zusätzlich den über die Abschreibungsdauer festgelegten, kalkulatorischen Zinssatz (um das eigene Kapital «fiktiv» zu verzinsen). Im Gegensatz zur Return on Investment-Methode wird man so auch dem Zeitpunkt von Ein- und Auszahlungen oder der Preisentwicklung gerecht.

Wieviel kostet welcher Strom?

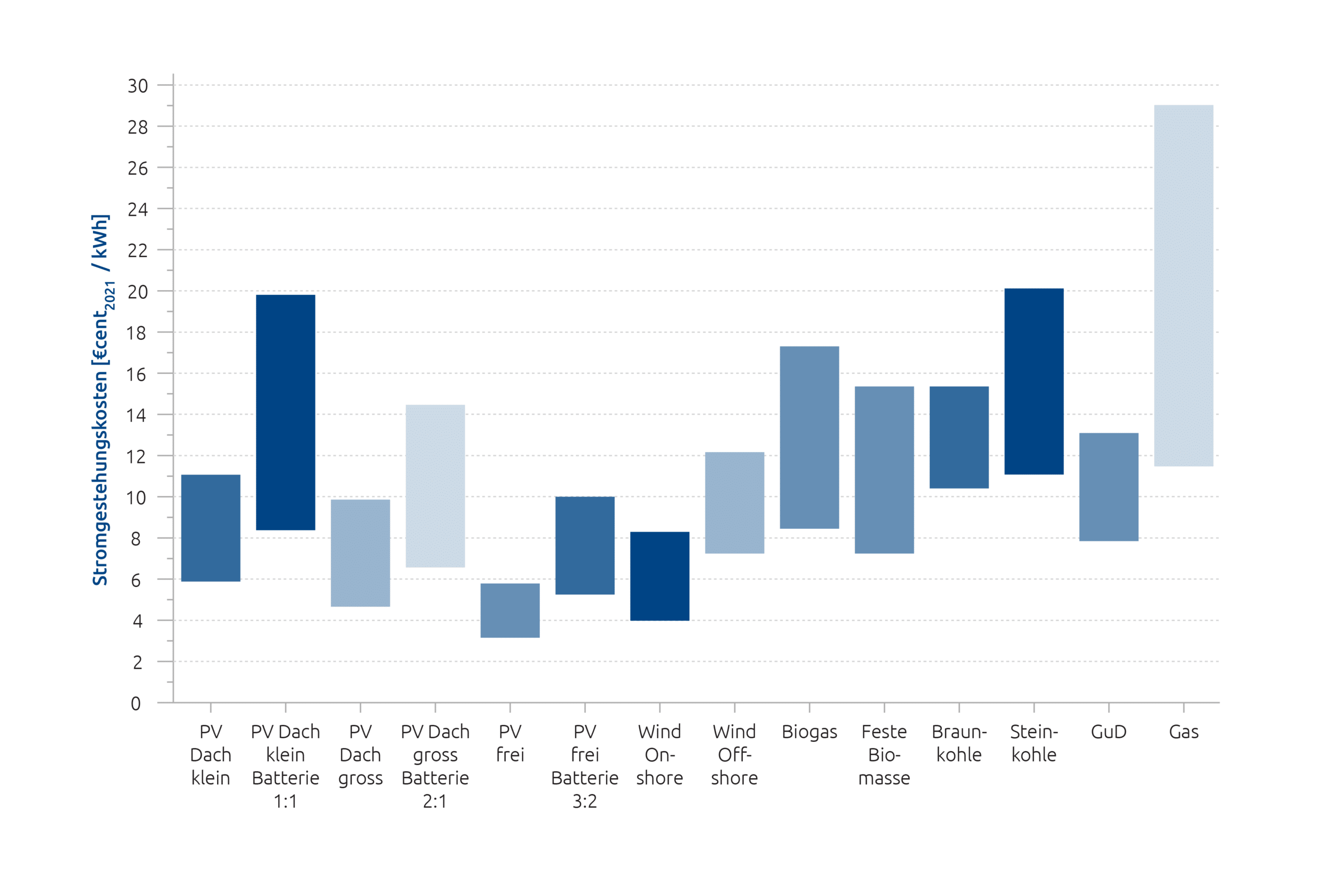

Um (aus Abnehmer- aber auch aus Anbietersicht) eine relativ einfache Vergleichbarkeit unter den Erzeugungsanlagen zu gewährleisten, können die Stromgestehungskosten (LCOE) ermittelt werden. Die Methode der Levelized Costs of Electricity (LCOE) ermöglicht es, Kraftwerke unterschiedlicher Erzeugungs- und Kostenstruktur miteinander zu vergleichen. Die Stromgestehungskosten ergeben sich aus der Gegenüberstellung aller über die Lebensdauer der Anlage für die Errichtung und den Betrieb der Anlage anfallenden Kosten und der Summe der erzeugten Energiemenge über die Nutzungsdauer. Die Berechnung kann entweder auf Grundlage der Kapitalwertmethode oder der Annuitätenmethode erfolgen.

Das Fraunhofer Institut berechnet in einer Kadenz von rund drei Jahren die Stromgestehungskosten für Erzeugungsanlagen in Deutschland und ermöglicht die heutige Vergleichbarkeit der Technologien – und geht dabei noch einen Schritt weiter und macht Projektionen in die Zukunft, mit Annahmen bzgl. Technologielernkurven.

Interessanterweise weist die Studie von Juni 2021 bereits aus, dass die Konkurrenzfähigkeit von dezentralen Anlagen bezogen auf die Stromgestehungskosten gegenüber den zentralen Grossanlagen durchaus gegeben ist.

Einpreisung der Verfügbarkeit – Speicherbarkeit

Neben den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen der dezentralen Erzeugungsanlagen ist der Aspekt der (verminderten) Verfügbarkeit respektive der volatilen Energieproduktion ein Aspekt, der nicht unkommentiert gelassen werden kann. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die auf fossilen Brennstoffen betriebenen Grossanlagen in Punkto Versorgungssicherheit einen Vorteil haben (Siehe Trilemma, in diesem Fall zu relativieren durch den reduzierten CO2-Ausstoss).

Nichtsdestotrotz wird uns das Thema Speicherung noch umtreiben. Hier hat sich aus ökonomischer Sicht einiges bewegt. Es ist ausserdem davon auszugehen, dass dieser Trend anhält und es mit bestehenden Speichertechnologien wirtschaftlich möglich ist, den in den Sonnenstunden produzierten Strom vermehr in der Nacht zu nutzen

In Sachen saisonaler Speicherung gibt es noch grössere Unklarheiten – vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. So ist es technisch machbar, dass nicht gebrauchter Strom in Wasserstoff oder auch andere gasförmige oder flüssige Energieträger umgewandelt wird. Da die Rentabilität solcher investitionsintensiven Elektrolyseanlagen erst bei einer hohen Anzahl an Betriebsstunden gegeben ist, kann heute beobachtet werden, dass solche Anlagen vorwiegend an Orten installiert werden, wo auf Bandstrom zurückgegriffen werden kann und Netzanschlusskosten vermieden werden können.

Unabhängig davon, welche saisonale Speichertechnologie sich durchsetzen wird: Es braucht einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien, die in einem ersten Schritt verbrauchernah erzeugt und konsumiert werden.

Ausblick: Wie geht es mit der Dezentralisierung weiter?

Aufgrund der Dekarbonisierung und dem Ausstieg aus der Atomkraft kommen beteiligte Akteure unter Druck, Geschäftsmodelle zu transformieren. Einerseits formulieren die Gesetzgeber ambitioniertere Klimaziele und anderseits fördern und fordern sie den Wandel hin zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Ein aktuelles Beispiel aus Österreich: Seit dem Inkrafttreten des Erneuerbaren Ausbau Gesetztes (EAG) können sich Privathaushalte oder Gewerbler zusammenschliessen und PV-Anlagen für den Eigenverbrauch betreiben. Verteilnetzbetreiber haben deshalb eine regelrechte Gründerwelle von Energiegemeinschaften erwartet.

So setzt bei den Abnehmern ein wachsendes Bewusstsein für die Dringlichkeit eines Wandels ein. Gleichzeitig macht sich auch bei ihnen der Druck durch Regulatorien bemerkbar. Im Gegenzug werden die Transformationskosten teils mittels Förderungen subventioniert. Beschleunigt wird der Wandel auch dadurch, dass Investoren zunehmend auf nachhaltigere Portfolios setzen, weshalb sie die – neu dezentralen – Anlagen mitfinanzieren.

Gefragt sind intelligente Steuerungen

Vorreiter im Markt nutzten die Gunst der Stunde gezielt und bieten innovative Versorgungssysteme an, wobei auch digitale Angebote entstehen. Im Bereich der digitalen Plattformen und Lösungen könnten sich verschiedene Anbieter von EMS in allen Kategorien hervortun. So umfasst der Markt ein breites und komplexes Spektrum an Energieerzeugern und Speichern, das flexibel gesteuert werden muss.

Bezogen auf einzelne Erzeuger dürfte sich die Wärmepumpe zu einem Spitzenreiter entwickeln (wobei sie selbst auch ein Stromverbraucher ist). Für klassische EVU besteht eine Wachstumschance darin, dezentrale Energiesysteme flächendeckend(er) und integriert anzubieten. Das bedeutet beispielsweise die Mitberücksichtigung der E-Mobilität Vehicle-to-Grid (V2G). Planer und das Handwerk werden zudem vermehrt auf Plug-and-Play-Lösungen (Produktbündel) und digitale Tools für die bessere Planung und Montage setzen. Auch für den Vertrieb gibt es neue Wege. Dieser könnte vermehrt digital erfolgen.

Diesbezüglich können Simulationen oder Besichtigungen von Muster-Quartieren und -Objekten (quasi als eine Art Schaufenster für Intelligente Energie) den allgemeinen Absatz fördern, indem sie das Thema greifbar machen.

Fazit

Geht es darum, unsere Klimaziele zu erreichen, führt kein Weg an der dezentralen Energieversorgung vorbei. Die notwendigen Technologien, Lösungsansätze und Erfolgsbeispiele sind vorhanden. Nun gilt es, diese sichtbar zu machen und dezentrale Systeme zu implementieren. So wird unsere Gesellschaft unabhängiger, resilienter und nachhaltiger.